▼20日は地方自治法ができてから満70周年を記念する式典と記念シンポジウムが東京国際フォーラムホールAで開かれました。式典には約3500人近くの地方自治に関係する団体代表などが出席。平成の市町村合併で町村数が大幅に減じた今(平成11年の町村数2558が平成22年で941)では、公的政治の全国からの集いとしては規模の大きな式典です。

総理、衆参両院議長、最高裁長官が出席のもとで天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、主催者の野田総務大臣が挨拶をのべられ、自治功労者の表彰に続いて3権の長がそれぞれあいさつをのべられました。天皇の退位時期の予測が報道され国民の関心が大きくなっている時だけに、両陛下に注がれる会場の視線と雰囲気は、これまで私が体験した時とはやはり趣がちがう独特のものを感じました。式典の内容からして当然の配慮でしょうが、10時半からおよそ30分間の式典のうちは、報道関係者以外の写真撮影が禁じられていますので、その時の様子を思い起こしながら記しているところです。

この日は、衆議院選挙後初の国会代表質問が行われる日で、式典 は11時で閉会、その後に衆議院本会議が開会されていました。

は11時で閉会、その後に衆議院本会議が開会されていました。

式典後のシンポジウムでは、この類いの集いとしては避けられない時間の制約があるなかで、写真の方々が説得力と個性あふれる持論を展開されました。パネリスト各 位の経歴と実績をみればおわかりのように、記念シンポにふさわしく地方自治のカナメは何か、厚みとともに新鮮さいっぱいの議論をお聞きすることができました。

位の経歴と実績をみればおわかりのように、記念シンポにふさわしく地方自治のカナメは何か、厚みとともに新鮮さいっぱいの議論をお聞きすることができました。

私のメモの中には、「資源を活かした個性あるまちづくりを」「今後は住民自治の活性化を」「災害対応では、恒久的な国の法支援体系が必要」「国から予算をもらってくるのが地方政治家のつとめという時代ではない。自分の地域だけでなく国をかえるという意識で」

「大人が町の魅力、誇りを子供たちに語ることが大切。一次産業を豊かにしたい」「地方政治に住民が関わることが大事。そのためにも首長と議会の能力を高めること」などをパネリスト各位の発言の中から抜き出し記しています。最後のメモには、ある首長が語られた「議員の質問には、ズラ(聴き取りがあやふやでちょっと言葉が正確でないかも)さず、まっすぐ、まともにこたえる答弁につとめるよう職員に言っている」という旨の発言も記しています。さすが、全国的に注目されている首長さん、よく一人一人を見て、しかも具体的な忠告をされ、こういう場で、それを発言できるものです。

シンポまでの合間には、東京消防庁音楽隊による吹奏楽演奏のひ とときもありました。政治経済の中心で過度といわれるほどに一極集中がすすみ、国民のはたらきの財産も多くが集められなんでもそろう首都東京。総務省下の消防庁音楽隊の生の響きをはじめてお聞きしました。

とときもありました。政治経済の中心で過度といわれるほどに一極集中がすすみ、国民のはたらきの財産も多くが集められなんでもそろう首都東京。総務省下の消防庁音楽隊の生の響きをはじめてお聞きしました。

▼21日は、翌日に開かれる町村議会議長全国大会で決議する内容などをふくめ、県町村議会議長会による県選出与党国会議員への要望と懇談会がグランドアーク半蔵門でおこなわれました。同じ会場では、いくつかの県の議長会や離島関係などの議長会も行われていましたから、町村議会議長全国大会が開かれたこの週と、町村会の全国的な集いが行われる来週の都内永田町周辺のホテルや会議場は、地方政治に関わる人々のすがたが多くなる11月末でしょう。

▼22日は61回目の町村議会議長全国大会。解散総選挙後初の 代表質問が20日から続きこの日も参議院の本会議日程がありました。ために、再任となった大島衆院議長の挨拶はありましたが、首相も副首相も総務大臣も出席できずのなかでの大会ということに。過去10数回この大会に出席していますが、これはめずらしいことでしょう。

代表質問が20日から続きこの日も参議院の本会議日程がありました。ために、再任となった大島衆院議長の挨拶はありましたが、首相も副首相も総務大臣も出席できずのなかでの大会ということに。過去10数回この大会に出席していますが、これはめずらしいことでしょう。

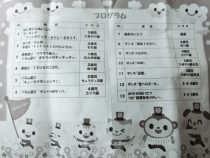

大会は、写真のような項目の決議とともに、東日本大震災及び熊 本地震からの復旧・復興と大規模災害対策の確立、地方創生のさらなる推進、町村税財源の充実強化、参議院選挙における合区の解消、地方議会議員の厚生年金制度への加入実現を求める5つの特別決議と35の要望を議決しました。

本地震からの復旧・復興と大規模災害対策の確立、地方創生のさらなる推進、町村税財源の充実強化、参議院選挙における合区の解消、地方議会議員の厚生年金制度への加入実現を求める5つの特別決議と35の要望を議決しました。

出かけた日の夜から20日にかけての村は、時ならぬ大雪降り。電話先の妻は「えったでに、おが、降って、わっぱがだ。どでんした。えの後ろなば、ひじゃかぶより上のゆぎつもった(いっきょに、たくさん、降って、こまった。びっくりした。家の後ろだと、膝丈を上回る積雪だ)」の旨を言いました。

その時、皇居に沿い桜名所で名の高いお堀千鳥ヶ淵では、土手で 刈られた芝草の片付けが行われていました。ややきつめ傾斜の土手草を集める業者さんたちは、大きなシート模様の道具に竹の熊手で枯れ草を集めていました。首都の最も中心部で垣間見たシンプルな道具の熊手とシート。散策のときになんだかホッとする光景に出会い、しばらくの間眺めていました。

明治神宮の森と代々木公園は紅葉がまだ見られます。公園で休憩していたら足元には人慣れした鳩だけでなくスズメも。危険無し、警戒がなければ野のスズメもこういう姿を見せます。安心が続けば警戒が緩む、人社会の自然災害対応を暗示させるような気をもちながらスズメを見つめるひとときも。この間の都内は晴れではあったものの風も冷たく小春日和とはいえず、いつものポカポカ天気はひとつもなかった4日間でした。

22日夜遅くに、「ひじゃかぶ越えほどに雪降った」村に帰 り、きのうは親戚筋に連なる方が急逝され、会葬に向かうという日となりました。

り、きのうは親戚筋に連なる方が急逝され、会葬に向かうという日となりました。

今朝のわが集落への除雪車出動はありませんでしたが、湿り雪が切れ目なく降る朝となりました。これで雪国人の多くは根雪を覚悟したかも。