議長会の視察研修で宮城県利府町(人口3万6,220人)と七ヶ浜町(人口1万8,909人)を訪れました。

利府町議会の櫻井議長さんは全国町村議会の会長在職中であり、ここでは議会活動の改革や町づくりについて学び、七ヶ浜町では東日本大震災後の町づくりと、やはり議会活動について学んできました。

利府町議会は、長年にわたって議会広報の全国コンクールでも優秀な成績を得ていて、その面でも全国の町村議会から注目されてきた議会です。たいがいの場合、広報活動が優れている議会は議会活動そのものも活性化されているものですが、利府町議会もそうした議会のひとつといえます。

議会としての典型的な活動のないところに優れた広報活動はまずありえないからです。「議会広報だけは立派」ということはほとんどなく、住民の代表としての議会活動がしっかりやられていればおのずと広報活動も充実してくる、住民のための広報活動という意識がゆきわたっていれば議会活動も充実してくる、そうした相互作用があるのかもしれません。

東北、北海道で一番面積が小さいという七ヶ浜町は、大震災で多くの町民が亡くなられ、

文字通り浜に接する町は大変な被害を受け、その復興・復旧にとりくんできました。

その歩みを役場でお聞きし、役場庁舎の屋上で太平洋や各湾を見渡しながら津波に襲われたその時の町の様子の説明も受けました。後に、震災後のまちづくりの現場各地を大町議長さんや町職員のみなさんにご案内していただきました。

お世話になりました2つの町の議会のみなさん、事務局長さん、担当の職員さん、七ヶ浜町の副町長さんには、あらためてお礼申し上げます。お忙しい中ありがとうございました。

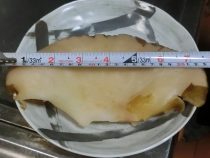

▼約10日間成長を待っていた晩生のハタケシメジを先月24日にやっと地面から離しました。

たいがいのキノコがそうであるように、気温が低くなると成長の進みが鈍くなります。ごく普通に見られるハタケシメジはほとんどがシーズンを終えていますが、写真のきのこが顔を出す所は発生条件がすこぶる良いらしく、初夏から晩秋、初冬まで採り続けることができます。

しかも、ほかでは見られないほどの大きな株が多く、私にとっては採る、撮るの対象としてここのハタケシメジはとってもありがたい存在です。それに、味も、キノコとしては最高級の格付けをもちますから、そのありがたさは格別です。

この株の脇にはまだ小さな幼菌も見られます。それは里山に初雪が降りユギノシタキノゴ(エノキタケ)が顔を見せる頃まで成長を続けるでしょう。私のキノコだよりはそれまでいましばらく続きます。

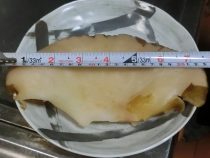

キノコのことでは、これも記録的なことなので記しておきます。きのう宮城から帰ったら「これ、Aさんから、もらったの」と、大きな大きなムギダゲ(ムキタケ)を妻が差し出しました。

その大きさには、こちらもびっくり。長年キノコ採りをしていますが、こんな大きなムキタケを観たのは初めて。しかも写真(皮をむいた後)の一つ一つはひとつの株となって重なり発生していたのですから、これには「驚き」です。自然って、こういうケタはずれのことも時々ありますから、奥の深さがあるものですね。