5日は田んぼ水利組合の堰普請(用水路の掃除作業)。いつもの年よりはるかに雪の少ない冬だったので、倒木や落石も比較的少なく、朝5時からの作業は順調に短時間で終えることができました。水路沿いのユキツバキが花真っ盛りです。

ここの圃場の用水路は、沼又沢の中流部から取水しています。集水箇所より上流には住宅がなく、沢はイワナの宝庫。用水路には沢からイワナが時々入りこんでいて、稀に田んぼでイワナが獲られることも。それもあり、「イワナが棲む清流で育つお米」を私たちは「誇り」の一つにしています。実際、我が家のお米も食味値80前後をしめすなど、おいしさ度の各数値で毎年安定しています。おそらく、水、土、気候が、秋田県南の食味値特A級のなかでもさらにおいしい村の「あきたこまち」を育くむ条件となっているのでしょう。村内には、ほかの山村と同じようにそういう条件を満たす圃場が各集落にあります。

まもなく代掻きのシーズンがはじまります。作業後には取水門のゲートがグンと上げられ

、雪解け水が勢いよく沢から水路に取り込まれました。

▼連休には須川高原の池塘に「そろそろミズバショウが咲く頃」と向かいました。残雪上のブナ林や高原を歩くのも目的にしてです。

さすがに標高1000㍍ラインまで上がれば、消え残っている雪もほぼいつもの年のように締まっていて、堅雪が緩んだ午後になっても歩きやすく、どんどん遠くまで足をのばすことができます。ようやく堅い雪の層まで雪解けが進んだ様子ですので、これなら、いつもの年の春山のように雪上歩きも遠くまで向かうことができそうです。

この土地の特徴ある池塘もだいぶ姿を現し、高原の植物では真っ先に顔を出すミズバショウとコバイケイソウがいくらか群生で見られました。

ここではショウジョウバカマがやっと咲き始めたばかり。イワナシはさすがにまだ小さな蕾のままでした。マンサクが雪におさえられながらも花盛りです。5日でブナの萌えがまだ1000㍍ラインの高原までは上がっていません。あとわずかで、高原は雪上にブナの新緑が映え、ムラサキヤシオやタムシバなども彩りを添えるようになるでしょう。

雪上散策は登山道とはちがってどこでも自由に歩けます。雪が締まっていて歩きやすく、道路からちょっと離れて見晴らしのよさそうな小高い丘に上がりました。視界は360度。そこでは、雪の上歩きでなければ望めない景色が眼前にひろがります。すぐそばにデーンと栗駒山、秣岳、北に焼石連峰、そして北東には胆沢平野の市街地のはるか向こうに早池峰山らしい姿が雪を抱いて遠望できました。

いつもなら登山者や温泉客、ドライブのみなさんでにぎわうゴールデンウィーク中のわが栗駒山荘は、新型コロナウィルス対応の営業自粛要請にこたえ、シーズン初めの最大の稼ぎ時なのに休業中でひっそり。ホテルブランと同じように休業は今月31日まで延長です。岩手側の須川高原温泉も同じようにまだ営業していませんが、好天に誘われた地元の方々なのでしょう、自然に流れる小川のような温泉で自由に足湯を楽しむ姿がみられました。

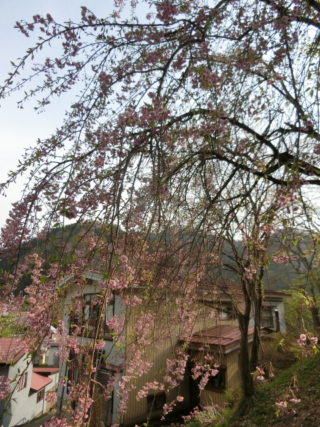

きのうもお知らせしたように里でも山でも桜が満開。各集落には、ご当地ご自慢の桜があるものですが、椿川谷地集落のヤマザクラ(オオヤマザクラ・ベニヤマザクラ)もそういう見事な桜のうちのひとつでしょう。

谷地と天江集落は、周囲里山のブナの萌えとヤマザクラ、成瀬川とそこに注ぐ大深沢の清流、その大深沢の水を湧き出す東山が東部背後にすっくとそびえていて、「これぞ山里の絶景」がよくのぞめるところです。

成瀬ダム工事現場もこの日は静まりかえってひっそり。北ノ俣沢は、ブナ樹林帯の萌えが上流に向かってどんどん進み、点在するベニヤマザクラが新緑の景色をひきたてます。

▼ところで、新型コロナ対応では、村の対策本部が連休中もふくめ6日までに数回の会議を開いています。村議会はこれに対応して、すでにお知らせしているように4月22日に全員協議会をひらき対策本部の説明をうけ、あわせてコロナ禍も見据えた今年度の議会の行動計画を話し合っています。

全国や県の議長会の研修行事、あるいは個別の議会同士の研修・交流会等すでに中止が決定、あるいは中止の固まったものが多く、村の議会常任委員会等の管外研修についても「コロナ禍の状況をみて判断」ということで当面は見合わせることが常任委員長各位の間で話されており、すでに先月の全員協議会時にもそのことが確認されています。

その他の活動も含め常任委員会等の調査活動は今後も病禍状況にふさわしいとりくみがなされるものであり、それとコロナ禍対策の予算はまた別個に総合的に検討されなければならないと我々は考えています。病禍対策で村としての必要な支出の財源は、基金はもとより、歳入としての国、県の交付・支出金も含め、歳出では議会費だけでなくすべての歳出をみて、つまり村予算の全体をみて補正判断しなければならないととらえているからです。

そうしたことも含め、村の対策本部の情報を議員各位に節々で伝えることを重視し、全員協議会開催に続き、副議長、議会運営委員長、事務局長との打ち合わせ会議を我々は適宜行ってきました。きのうも23日の打ち合わせ会議に次いで、6日に行われた村対策本部の会議に基づき4者で打ち合わせを行いました。その際には、村の対策に反映したほうがよいだろう気づいた点なども出されました。その打ち合わせを終えた後、村対策本部の新たな情報を議員各位へ発することにしたところです。

こういう非常時にあたり、とくに強く感じていることがあります。それは、通常のくらしのなかで、住民の暮らしをまもる地方自治としての政策がどれだけ先駆的に行われているか、その大切さがこういうときによくわかるということです。

村は、学校給食費の無料(約850万円)、修学旅行費の半額補助(中学校は沖縄、小学校は松島方面)、高校生通学費の8割補助(約650万円)、出生時、小中入学時、15歳時に支給する手厚い子育て支援金(約135万円)、手厚い保育料補助、村単独の小中学生医療費全額助成などなど、まず子育て・教育のあらゆる側面でくらしへの支援策をひろくとっています。高齢者への支援策しかり、中小事業者のみなさんへの起業支援策や雇用への支援策もしかり、農家支援策もしかりです。これら日常とってきた厚いくらし支援策が、こういう非常時にはとくに政策効果が発揮されていると思います。()内数字は平成29年決算。

非常時にこそ、通常やっておくべき政治の大切さがわかるというのは、今よくみえてきた国の医療対策の脆弱さだけでなく、地方自治にもいえることだと思われます。非常時にこそ、断面だけでなく、全体をよくみて考えなければということです。今日は、少し熱くなりずいぶん長くなってしまいました。

村内小中学校の臨時休業が解けました。生活のリズムを整えるのに戸惑ったでしょう子どもたちも、ようやくいつものような一日を取り戻せたでしょう。学校での子どもたちの喜びの姿、通常の職場に立つことができた先生たちのうれしい顔が目に浮かぶようです。